ダーツの肘の高さについて、真剣に考え始めたあなたは、すでに上達への大きな一歩を踏み出しています。理想のダーツフォームを追求する中で、肘が動く、肘が開く、または肘を跳ね上げるような動きに悩んでいませんか。

腕がまっすぐ出なかったり、逆に腕が曲がる、腕が伸びないといった問題は、安定したスローを妨げる大きな壁になります。特に、綺麗なフォロースルーで握手するような形を目指しているのに、なぜか肘が上がらない、理想の肘の位置がわからない、と感じる方は少なくありません。

この記事では、そうしたダーツの肘の高さに関するあらゆる疑問に答え、正しい知識と肘のケアの方法まで、あなたの悩みを解決するヒントを網羅的に解説します。

記事のポイント

- ダーツの肘の高さに関する基本的な考え方

- 肘が動く・開くなど、フォームに関する具体的な悩みの原因と修正法

- 国内外のプロの考え方から学ぶ、応用的アプローチ

- 肘を痛めないための練習法とセルフケアの知識

目次

基本的なダーツの肘の高さと考え方

- まずは基本!肩と肘を結ぶラインは90度が目安

- 自分に合ったセットアップの見つけ方【高さの個人差】

- なぜ?ダーツで肘が動く主な原因と固定する意識

- 狙いがブレる!ダーツで肘が開く癖の修正方法

- プロはしない?ダーツで肘を跳ね上げるデメリット

- 腕が伸びない人へ|フォローで握手を意識した腕の振り方

- ダーツで腕がまっすぐ振れないのはなぜ?力みをなくすコツ

- そもそも肘が上がらない…考えられる原因と無理のないフォーム

まずは基本!肩と肘を結ぶラインは90度が目安

ダーツのフォームを考える上で、多くの教則本や指導者が最初に挙げるのが、セットアップ時の肘の高さです。結論から言うと、肩と肘を結ぶ上腕のラインが、地面に対しておおむね平行、つまり90度になるのが基本的な目安とされています。

なぜなら、この90度の形が、腕の振り子運動を最もシンプルかつ効率的に行えるポジションだからです。肘を支点として腕を振る際、この高さが基準となることで、余計な力を加えることなく、毎回同じ軌道で腕を振りやすくなります。これにより、スローの再現性が高まり、ダーツのグルーピング(集弾性)が安定するのです。

実際に国内外の多くのトッププレイヤーの写真や動画を見ると、この「肩と肘のラインが平行」という形を基本にしている選手が多いことがわかります。特に日本のトップ選手にはこの傾向が強く見られます。初心者がまず目指すべき「道しるべ」として、この90度という基準は非常に有効です。

90度を目安にするメリット

ダーツの肘を90度にするのは、物理的に最も効率よく、再現性の高いスローをするための基本形です。この形を意識することで、スローのブレを最小限に抑える効果が期待できます。

ただし、これはあくまで基本の「型」です。全ての人がこの形に完璧に当てはめる必要はありません。まずはこの90度を意識して構えてみて、そこから自分に合った形を探していくのが上達への近道です。

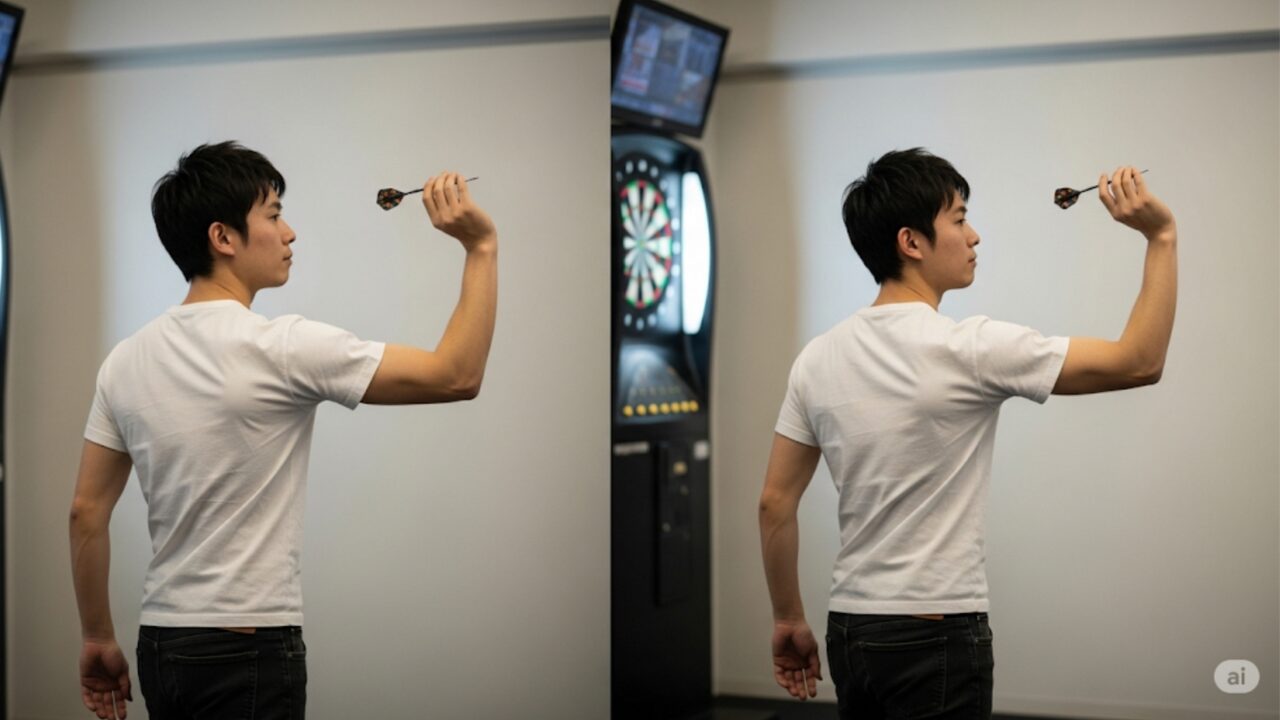

自分に合ったセットアップの見つけ方【高さの個人差】

前述の通り、肘の高さ90度はあくまで基本の目安です。実際には、プレイヤー一人ひとりの身長や腕の長さ、肩周りの柔軟性といった体形によって、最適な肘の高さは異なります。

例えば、身長175cmの人が肘を肩の高さまで上げて構えると、手が目線よりかなり上に来てしまうことがあります。無理に90度にこだわると、逆に不自然な力みが生じ、肩や肘を痛める原因にもなりかねません。

大切なのは、数字に固執するのではなく、あなたが最も自然で、リラックスして構えられる位置を見つけることです。PDCなど海外のトップ選手の中には、肩よりも肘が低い位置でセットアップする選手が圧倒的に多いというデータもあります。これは、彼らが自分の体格に最も合った、力が効率的に伝わるフォームを追求した結果です。村松治樹プロや山田勇樹プロなど、国内のトップ選手にも肘が低いフォームのプレイヤーは存在します。

「自分にとっての自然な高さがわからない」という場合は、まず90度を試してみて、そこから少しずつ肘を下げてみましょう。そして、テイクバックした時にダーツの重みを一番感じやすく、スムーズに腕が振れる位置を探してみてください。それが、あなたにとっての「無理のない高さ」です。

最終的なゴールは、完璧な90度の形を作ることではありません。毎回同じ位置にセットアップし、同じ感覚でスローを再現できる「自分だけの基準」を確立することが最も重要です。プロのフォームはあくまで参考と捉え、自分の体の声を聞きながら最適化していきましょう。

なぜ?ダーツで肘が動く主な原因と固定する意識

「肘を固定して投げる」というアドバイスは、ダーツ初心者が必ず一度は耳にする言葉です。しかし、この「肘固定」という言葉を文字通りに解釈しすぎると、かえってフォームを崩す原因になります。

結論として、肘固定の本当の意味は、「スローの始動からダーツが手から離れる(リリース)瞬間までは、肘の位置を極力動かさないように意識する」ということです。リリース後、フォロースルーにかけて肘が自然に少し上がるのは、むしろ正しい動きです。

では、なぜリリース前に肘が上下に動いてしまうのでしょうか。主な原因はいくつか考えられます。

- テイクバックが深すぎる:腕を引きすぎると、バランスを取るために肘が下がりやすくなります。

- セットアップ位置が不適切:自分にとって高すぎる、または低すぎる位置に構えると、スローの途中で補正しようとして肘が動きます。

- 過剰な力み:肩や腕に力が入りすぎていると、スムーズな振り子運動ができず、肘がぶれてしまいます。

間違った「肘固定」の危険性

セットアップからフォロースルーまで完全に肘を動かさないようにすると、腕が窮屈になり、手首だけで投げる「ピョイ投げ」の癖がついてしまいます。これはダーツの飛びを不安定にするだけでなく、肘への負担も大きく、怪我につながるリスクがあります。

ダーツを投げる際の支点は、厳密に言うと一つではありません。イメージとしては、セットアップからテイクバックまでは肘が支点となり、テイクバックからリリース、フォロースルーにかけては「肘の少し上」あたりが支点になると考えると、より自然な腕の振りが理解しやすくなります。

肘を「固定」するというよりは、スロー全体のスムーズな「軸」として意識することが、安定したスローへの鍵です。

狙いがブレる!ダーツで肘が開く癖の修正方法

スローの際に肘が体の外側に開いてしまう癖は、ダーツの左右のブレに直結する深刻な問題です。自分ではまっすぐ腕を振っているつもりでも、肘が開くことで、ダーツは意図せず左方向(右利きの場合)に飛んでいってしまいます。

この問題の根本には、人間の腕の骨格構造が関係しています。腕をまっすぐに構えようとする時、実はプレイヤーのタイプによって「まっすぐ」の感覚が異なります。人間の前腕には橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃっこつ)という2本の骨があり、どちらを軸に意識するかでフォームが変わってくるという考え方があります。

- タイプ1(人差し指側が軸):このタイプの人は、肘を少し開くような意識を持つ方が、結果的に骨格上はまっすぐ腕を構えやすい傾向があります。

- タイプ2(薬指側が軸):このタイプの人は、肘を少し内側に入れるような意識を持つ方が、腕を縦に振りやすくなります。

もしあなたが肘の開きに悩んでいるのであれば、まずは自分のグリップや投げやすい感覚がどちらのタイプに近いのかを考えてみる価値があります。その上で、修正方法を試してみましょう。

肘の開きを修正する具体的なアプローチ

最も効果的な練習法の一つが、壁を使って物理的に肘の開きを矯正する方法です。壁の横に立ち、利き腕の肩が壁に軽く触れるか触れないかの距離で構えます。そして、スローイングの際に肘が壁に当たらないように、腕をまっすぐ前に出す意識で素振りを行います。これにより、腕を縦に振る感覚を体に覚えさせることができます。

また、投げない方の腕の使い方も重要です。投げない方の肘を体の前やみぞおちあたりに置くことで、上半身の軸が安定し、投げる方の腕のブレを抑える効果も期待できます。

あわせて読みたい

「肘の開きは直したのに、まだ狙った場所に飛ばない」という場合、原因はフォームではなく「利き目」や「視覚のズレ(パララックス)」にあるかもしれません。以下の記事では、身体構造の観点から“狙い”のズレを根本解決する方法を解説しています。

プロはしない?ダーツで肘を跳ね上げるデメリット

ダーツのスローにおいて、意図的に「肘を跳ね上げる」動きは、多くのデメリットをもたらすため、基本的に避けるべきとされています。ここで言う「跳ね上げ」とは、ダーツを押し出すように、肘を不自然に突き上げる動作のことです。

この動きには、主に以下のような問題点があります。

| デメリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 再現性の低下 | 毎回同じ力加減、同じタイミングで肘を跳ね上げるのは非常に困難です。少しのズレがダーツの縦のラインを大きく狂わせる原因になります。 |

| 力みの発生 | 肘を突き上げる動作は、肩や腕に余計な力みを発生させます。脱力が基本のダーツにおいて、力みはコントロールを失う最大の敵です。 |

| 矢角度の不安定化 | 手首や指先ではなく、肘の動きで矢の角度を作ろうとするため、ダーツがボードに対して刺さる角度が毎回バラバラになりがちです。 |

「自然に上がる」のと「意図的に跳ね上げる」のは違う

注意したいのは、フォロースルーで腕をターゲットに向かって伸ばした結果として、自然に肘が少し上がるのは正しい動きだということです。これは、肩の位置よりも高い場所にあるターゲット(ブルなど)に腕を伸ばすために起こる自然な現象です。問題なのは、ダーツを飛ばす力として、意識的に肘を「跳ね上げて」しまうことです。

もし、自分のスロー動画を見て、肘を不自然に跳ね上げる癖があると感じた場合は、フォームの根本的な見直しが必要かもしれません。それは、もしかしたらセットアップ時の肘の高さが低すぎることが原因で、足りない高さを補うために無意識に肘を使っている可能性があります。

その場合、まずはセットアップの肘の高さを少し上げてみることで、問題が改善されることがあります。

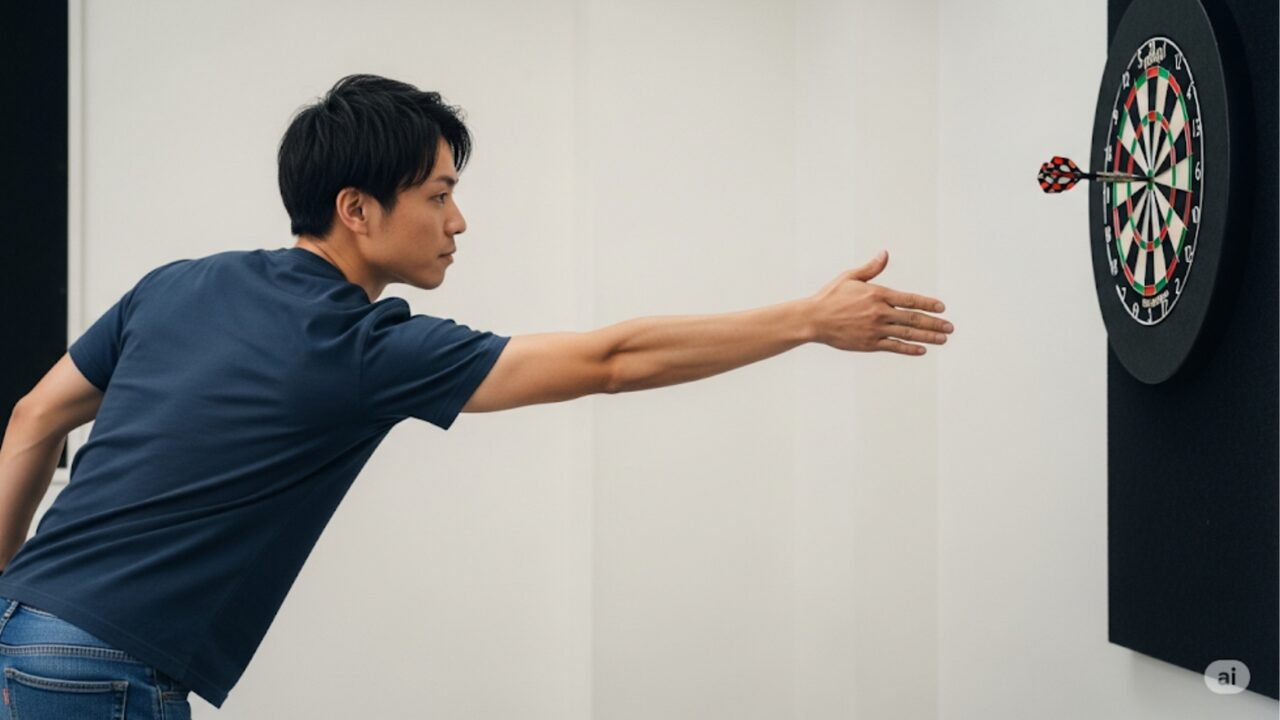

腕が伸びない人へ|フォローで握手を意識した腕の振り方

「フォロースルーで腕をターゲットにまっすぐ伸ばしきることが大切」と分かっていても、実際には腕が縮こまってしまい、いわゆる「ちょい投げ」になってしまう人は少なくありません。この悩みは、ダーツの飛びを安定させる上で大きな障害となります。

世界的に活躍する村松治樹プロは、「ブルに向かって手を伸ばすと、自然と肘が上がる」と語っています。これは、力を入れて腕を振り抜くのではなく、ターゲットに腕を「置いてくる」ような、脱力した動きが重要であることを示唆しています。

この感覚を掴むための一つのイメージが、「ターゲットと握手する」というものです。投げ終わった後の手の形が、まるで誰かと握手をしているかのように、自然に伸びている状態を意識します。このとき、手のひらがターゲットに対して垂直(チョップの形)になるか、水平(グーパンチの形)になるかは、その人の骨格によって決まるため、どちらが正しいというわけではありません。大切なのは、指先まで力が伝わり、腕がしっかりと伸びきっていることです。

フォロースルーで腕が伸びない原因

腕が伸びきらない原因の多くは、精神的な「力み」や、ダーツを早く離しすぎてしまうことにあります。特に緊張する場面では指が伸びきらないことがあるため、練習の時から毎回きれいに指先まで伸ばしきることを意識するのが効果的です。また、「リリースポイントが早すぎるのでは?」と疑ってみることも大切です。

もし腕が伸びないことに悩んでいるなら、まずはダーツを持たずに素振りから始めてみましょう。壁に目標点を定め、そこに向かって「握手」するように、ゆっくりと腕を伸ばす練習を繰り返します。この動きの中で、肩や腕がリラックスして、スムーズに腕が伸びる感覚を掴むことができれば、実際のダーツの飛びも大きく改善されるはずです。

ダーツで腕がまっすぐ振れないのはなぜ?力みをなくすコツ

ダーツの軌道を安定させるためには、腕をターゲットに対してまっすぐ振ることが不可欠です。しかし、「まっすぐ振っているつもりなのに、ダーツは左右にブレてしまう」という悩みは非常によく聞かれます。

その最大の原因は、腕、特に前腕部分の「力み」にあります。ダーツを正確にコントロールしようと意識するあまり、グリップを強く握りすぎたり、腕の筋肉を固めてしまったりすると、腕はスムーズな振り子運動ができなくなり、結果として軌道がブレてしまうのです。

あるプロプレイヤーは、この問題を解決するために「肘から上はないものとして考える」というユニークな意識を持っていると語っています。これは、肩や上腕で無理にコントロールしようとするのではなく、前腕の力を抜き、まるで腕が勝手に引っ張られていくようなイメージで投げる、という考え方です。これにより、前腕の不要な力みがなくなり、腕は自然でまっすぐな軌道を描きやすくなります。

力みをなくすための具体的な意識

- グリップを優しく握る:ダーツが落ちない程度の力で、豆腐を持つような感覚でグリップします。

- テイクバックで重みを感じる:腕を引いたときに、ダーツの重みを指先や手首でしっかりと感じられるのは、脱力できている証拠です。

- 呼吸を整える:投げる前に深く息を吐くことで、心身ともにリラックスさせることができます。

また、構えたときに腕が「内側を向いている」「外側を向いている」と感じる場合、それは骨格的な問題であり、無理にまっすぐにしようとすると逆効果になることもあります。大切なのは、見た目の「まっすぐ」に固執するのではなく、あなた自身の骨格にとって最も自然で、力が抜ける腕の角度を見つけることです。力みをなくし、リラックスして腕を振ることこそが、結果的に最も「まっすぐ」なスローにつながります。

そもそも肘が上がらない…考えられる原因と無理のないフォーム

「基本とされる肩の高さまで肘が上がらない」という悩みも、特にダーツを始めたばかりの方や、体の硬さを自覚している方によく見られます。無理に上げようとすると肩が痛くなったり、不自然なフォームになったりしてしまいます。

まず理解すべきなのは、無理に肘を上げる必要はないということです。前述の通り、海外のトップ選手には肘が低いフォームの選手が多く、それでも世界レベルの精度を誇っています。肘が上がらないからといって、ダーツがうまくならないわけではありません。

肘が上がらない原因としては、主に以下の2つが考えられます。

- 肩周りの柔軟性の問題:元々の体の硬さや、普段の姿勢、運動不足などにより、肩関節の可動域が狭くなっている可能性があります。

- 「上げる」意識の間違い:肩に力を入れて、肩ごと持ち上げるようにして肘を上げようとしていませんか?正しい動きは、肩をリラックスさせたまま、肘を支点に前腕を持ち上げるイメージです。肩から無理やり高さを作るのはNGです。

もし柔軟性の問題を感じるなら、お風呂上がりなどに肩周りのストレッチを取り入れるのがおすすめです。腕をゆっくり回したり、背中で手を組んだりするだけでも、少しずつ可動域は広がっていきますよ。

重要なのは、現在のあなたの体で実現可能な、最も再現性が高く、無理のないフォームを見つけることです。肘が低い位置で安定するなら、それがあなたの基本フォームになります。低い位置からでも、腕をしっかり伸ばしてターゲットに届かせることは十分に可能です。

大切なのは肘の絶対的な高さではなく、毎回同じ高さ、同じ軌道で腕を振れる「再現性」です。自分の体に合った、長く続けられるフォーム作りを目指しましょう。

ダーツの肘の高さを安定させる練習と応用

- トッププロにもいる「肘が低い」フォームのメリット

- 自宅でできる!壁を使ったフォーム固めの練習法

- ダーツで肘が痛いのは投げ方が原因?ダーツ肘とは

- まとめ:理想のダーツの肘の高さを探すために

トッププロにもいる「肘が低い」フォームのメリット

ダーツのフォームにおいて、「肘と肩のラインを平行に」というセオリーが主流である一方、世界のトップシーンでは肘を肩より低い位置に構える選手が多数派であるという事実は見逃せません。この「肘が低い」フォームには、日本の主流である「肘が高い」フォームとは異なるメリットが存在します。

ここでは、それぞれのフォームのメリットを比較してみましょう。

| フォーム | メリット | 注意点・特徴 |

|---|---|---|

| 肘が高いフォーム(国内主流) | ・腕の振り子運動がシンプルになる ・縦のラインが安定しやすい ・初心者でもイメージしやすい |

・スイングが円運動になりやすく、リリースが遅れるとダーツが上に抜けやすい ・手首の技術(コッキング)が使いにくい場合がある |

| 肘が低いフォーム(海外主流) | ・テイクバック最下点から前方への力を伝えやすい ・手首を返しやすく、楽にダーツを飛ばせる ・紙飛行機を飛ばすような自然な腕の動きに近い |

・高さのコントロールがシビアになる ・肘と手首を返すタイミングを合わせる練習が必要 |

特に、重さのあるスティールダーツが主流の海外では、バレルの重さを利用して、力まずに飛ばすことが重要視されます。そのため、上方向へのエネルギーを極力抑え、効率よく前方へ力を伝えることができる「肘が低い」フォームが有利に働くという考え方があります。まるでパンタグラフのように腕をたたんで伸ばす動きは、無駄な力を使わずに安定したスローを生み出します。

押し相撲にヒントあり?

力の伝え方として、日本の「押し相撲」が参考になるという意見もあります。相手の力を受け流しつつ、自分の力を効率的に伝える動きは、肘が低いフォームの力学と共通する部分があるかもしれません。

どちらのフォームが優れているというわけではありません。大切なのは、それぞれのメリットと特徴を理解した上で、自分の体格や目指すダーツのスタイルに合ったフォームを選択、あるいは組み合わせていくことです。日本のセオリーに固執せず、広い視野でフォームを研究することが、さらなる上達につながるでしょう。

自宅でできる!壁を使ったフォーム固めの練習法

フォームに関する知識を頭で理解しても、それを体で再現できなければ意味がありません。特に、肘のブレや開きといった癖は、無意識のうちに出てしまうため、矯正するには地道な反復練習が不可欠です。そこで効果的なのが、自宅で簡単にできる「壁を使った練習法」です。

この練習は、ダーツを持たない「素振り」で行います。目的は、腕をまっすぐ縦に振る感覚を、体に染み込ませることです。

練習の手順

- 壁の横に立つ:利き腕側を壁に向け、肩が壁に軽く触れるか触れないか、ギリギリの距離に立ちます。スタンスはいつも通りです。

- セットアップ:普段通りにダーツを構えるフォームを作ります。このとき、肘が壁に触れないように注意してください。

- テイクバックとスロー:ゆっくりと腕を引き、そして前に振ります。この一連の動作の中で、肘や腕が壁に一切触れないように意識します。

- 繰り返し:この素振りを、1日に数十回、毎日繰り返します。焦らず、一つ一つの動きを丁寧に行うことが重要です。

この練習で得られる効果

この練習を続けることで、物理的な制約によって、腕を横に振る(肘が開く)動きが強制的にできなくなります。その結果、体は自然と腕を縦方向に、まっすぐ振るしかないことを学習します。これが、ブレの少ない安定したスローの土台となるのです。

村松治樹プロも「空投げ(ダーツを持って投げる真似)より素振りをたくさんやった方が上手になる」と語っています。なぜなら、素振りは毎回同じ動きを再現しやすいからです。

ただ何となく腕を振るのではなく、壁際に立って「まっすぐ」を意識した質の高い素振りを継続することが、フォームを固める上で非常に効果的です。お金もかからず、自宅でいつでもできるので、ぜひ日々の練習に取り入れてみてください。

あわせて読みたい

壁を使った素振りでフォームの土台ができたら、次は実際にボードに向かって投げる「実践的な練習」で感覚を磨きましょう。

フォームの基礎から、カウントアップの点数を伸ばす具体的な練習メニューまで、上達に必要なすべてを以下の記事で網羅しています。

ダーツで肘が痛いのは投げ方が原因?ダーツ肘とは

練習に熱中するあまり、肘に痛みを感じた経験はありませんか。それは「ダーツ肘」と呼ばれる症状のサインかもしれません。ダーツ肘は、主に間違った投げ方や過度な練習によって引き起こされる、肘の内側の痛みです。

この症状は、医学的には「上腕骨内側上顆炎」と呼ばれ、ゴルフ肘と同じものです。手首を曲げたり、指を握ったりする筋肉の付け根(肘の内側)に炎症が起きることで痛みが発生します。

肘に痛みを感じたら、まず専門医へ

この記事で提供する情報は、一般的な知識であり、医学的な診断に代わるものではありません。もし肘に痛みや違和感が生じた場合は、自己判断で練習を続けず、速やかに整形外科などの専門医を受診してください。無理をすると症状が悪化し、長期的にダーツができなくなる可能性もあります。

ダーツにおいて、この痛みが起きる主な原因は、フォームにあります。

- 過剰な力み:手首や腕に不要な力が入りすぎたままスローを繰り返すことで、肘の腱に負担が蓄積します。

- 手首の使いすぎ:腕全体を使わず、手首のスナップだけで無理にダーツを飛ばそうとする「ちょい投げ」は、肘への負担が非常に大きいです。

- 間違った肘固定:フォロースルーまで肘をガチガチに固めるような投げ方は、腕の自然な動きを妨げ、肘の関節や腱を痛める原因になります。

痛みが出てしまった場合は、まず冷やして安静にすることが第一です。そして、痛みが引いて練習を再開する際には、なぜ痛くなったのか、フォームの原因を考えることが重要です。

ストレッチや市販のダーツサポーターなども予防には有効ですが、それらはあくまで補助的なものです。根本的な解決策は、肘に負担のかからない、リラックスした無理のないフォームを身につけることに尽きます。

まとめ:理想のダーツの肘の高さを探すために

- ダーツの肘の高さに絶対的な正解はない

- 基本の目安として肩と肘を結ぶライン90度を意識する

- 90度はあくまで再現性を高めるためのスタート地点

- 身長や腕の長さなど体形の個人差を考慮する

- 無理に90度にこだわらず自分に合った高さを探すことが重要

- 海外のトッププロには肘が低いフォームの選手も多い

- 肘が動く原因はテイクバックの深さや力みにある

- 肘固定とはリリースまで軸を保つ意識のこと

- 肘の開きは左右のブレに直結する

- 壁を使った素振りで肘の開きは矯正できる

- 意図的な肘の跳ね上げは再現性を下げる

- フォロースルーで自然に肘が上がるのは正しい動き

- 腕が伸びないのは力みやリリースが早いことが原因

- 肘が痛いダーツ肘は無理のないフォームで予防する

- 最終的なゴールは毎回同じように投げられる再現性の確立